冬日的暖阳微醺,2025年关上最后一页时光。

又一年了。

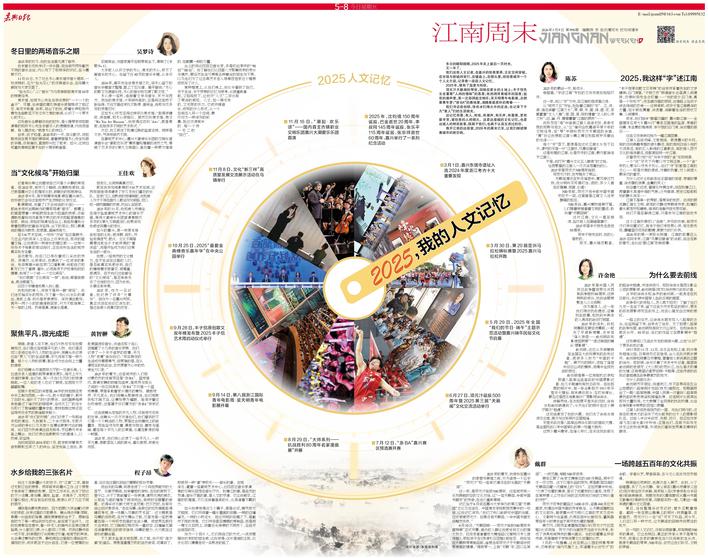

我们这些人文记者,在嘉兴的街巷里弄、文化空间穿梭,在古镇与新城间穿行,在键盘上,在镜头里,捡拾着城市一个个人文片段,记录着一段段人文记忆。

2025年,便有了温度与形状。

项元汴天籁阁的琴音,回响在家乡的土地上;丰子恺先生含蓄着“人间的情味”的落英,依然润泽着城市的温度;盐官的潮声里,第一次澎湃起交响乐;吴天明青年电影展,点燃着青年梦;“浙BA”的赛场里,沸腾着最质朴的青春……

我们寻访俞创硕、徐肖冰们烽火中的足迹,也记录下平凡“素人”们的生活微光。

这记忆有景、有人、有戏,有潮声、有乐声、有墨香,更有最寻常、最珍贵的人间烟火。这是这座城的文化记忆,也是这城人的鲜活故事,既属于我们,也属于认真生活过的你。

推开江南的这扇窗,2026年的晨光已至,让我们继续弹奏城市的新交响。

2025,我这样“字”述江南 陈苏

2025年的最后一天,有点冷。

电脑里,“字述江南”专栏的文件夹被我轻轻打开。

这一年,我以“字”为舟,在江南的烟波里泛游。

从“城市之名”开始,捡拾着江南的“字”。江、河、湖、海流淌着“江南之水”,琴、棋、书、画、诗、酒、花、茶氤氲着“文人八雅”,塔、园、斋、院构建着“文人的心灵之所”,白、黛、丹、青描摹着“江南的颜色”……

我执笔在“海”中追溯江南人浩浩无际、渺渺无限的视野与观念,从“丝”编织出杭嘉湖平原千年的文明经纬,在“琴”中倾听项元汴天籁阁的余音,“青”总让我想起江南小镇上青石板路被岁月磨出的光泽……

每个“字”落下,都像是在这片江南水乡投下石子,漾开的尽是一片“江南好,风景旧曾谙”。

这是地理的江南,也是历史的江南,最终都凝结于江南人。

于是,我打开“嘉兴文化名人群像”的文档。

灿若繁星的江南人一次次涤荡着我的心。

2025年是项元汴500周年诞辰。

写项元汴时,我专程去了瓶山。

天籁阁湮没在岁月烽烟中,夏风穿过竹林,我分明听见环佩叮当,彼时,多少人曾在此雅集、观画、论道?

500年前,项元汴将半部中国书画史收于一阁,这里曾是江南文人往来酬唱的枢纽。

500年后,嘉兴博物馆展厅里,人们隔着玻璃看着文明的墨迹,聆听着“天籁回响”。

这片江南,文化一直在接续,始终有人在黑暗里掌灯。

2025年是丰子恺先生逝世50周年。

写丰子恺先生时,我的心是软的。

那天,嘉兴桂花飘香,“丰子恺原创散文双年榜”的后学传承着先生的文学精神;石门湾里,“子恺之夜”朗诵音乐会盈满人间情味,仿佛听到先生念叨着——“我的故乡石门湾,真是一个好地方”;先生画作里的悲悯,逃难路上给孩子讲古诗词的慈爱……这种柔韧,或许才是江南最深的力量,如水般包裹着、渗透着、消解着生活的悲欣交集、人间情味。

年末,我们陪伴“群星闪耀时 嘉兴醉江南——全国媒体名家大V嘉兴行”暴走王国维的盐官、茅盾的乌镇、朱生豪的梅湾街、丰子恺的石门湾、徐志摩的硖石……

这些文件渐渐归档为一幅江南图景。

江南人各自成峰,文脉相连。就像嘉兴的水网,有的流向典籍考据的湖水静流,有的奔向白话小说的大河奔流,有的汇入新诗的江潮激流,有的接入西方文化的海洋潮流,但都源自同一片江南。

你看项元汴的“收”与丰子恺的“舍”实则同源。

一个“收”尽天下丹青以守文明正脉,一个“舍”却机心繁华以守赤子初心,他们“守”的都是江南的文心——那是对美的虔诚,对善的执着,对人间烟火最深沉的眷恋。

为什么这片土地能走出王国维的深邃、茅盾的厚重、徐志摩的浪漫、金庸的侠义?

我沿着大运河,看南北舟楫往来;站在钱塘江口,闻着潮水奔涌中海的气息;泛舟南湖,感受红船起航地的静水深流……

江南不是单一的琴韵,是复杂的和弦。运河的顺流融汇南北文明,湖荡的沉静滋养耕读传家,钱塘的潮水激荡开拓精神,海洋的浩瀚开启无限可能。

我们不是在解读江南,只是参与江南的自我书写。

这个江南仿佛可以“自愈”,岁月的伤痕,有项元汴们来收藏记忆,有丰子恺们来抚慰心灵,有无数先贤,蘸着蓝印花布的靛青,默默为时代补色。

2026年的第一缕阳光明媚。江南的故事正从2025流向未来,江南“风景旧曾谙”的余韵,自会在新的春天,生长出“醉江南”的新故事。

为什么要去前线 许金艳

2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,这样特别的年份,抗战话题频繁走入公众视野。

作为媒体人,这一年我们寻访抗战遗迹,征集抗战故事,和抗战中具体的人具体的命运打照面。

2025年的深秋,我和同事赶在展览闭幕前,一起去了平湖新埭镇,去参观“烽火狼烟——俞创硕战地影像回顾展”“‘透过硝烟的镜头’摄影展”。

俞创硕,这位从平湖辗转至全国各大战场腹地的战地记者,被很多人称为“中国的卡帕”。展厅内的照片,定格了烽烟中旧日山河的模样,绝境中全民抗击的悲壮。

俞创硕是第一位用相机记录和报道八路军浴血奋战的中国摄影记者,他几乎跑遍所有抗日战场。在他拍摄的照片中,有一张合影拍于1937年平型关大捷后,有朱德总司令、左权参谋长,最左边是西北电影制片厂摄影师徐肖冰。

讲解员说:在去拍摄平型关战役时,徐肖冰和俞创硕遇到了;今天他们的照片在这个展厅再次“相遇”。

这句话激发了我的兴趣。我们去了徐肖冰侯波纪念馆,再次与这张照片正面相逢。

平型关战役是八路军出师华北前线的首战大捷,是全面抗战以来中国军队的第一场重大胜利。

这两个嘉兴青年,在烽火年代,在去往抗战前线的路途中相遇,并结伴而行。那时徐肖冰是西北影业公司的摄影师,俞创硕是《良友》杂志特约战地记者。

21岁的徐肖冰和26岁的俞创硕,一起奔走在抗日前线,去记录中国军人血战日军的画面。

战争年代的年轻人,怎么就不怕死?了解了他们九死一生活下来,留下这些为历史取证的照片,更多的战地摄影师死在战场上,我在心里发出这样的感叹。

一路上的经历,让徐肖冰萌发加入八路军的念头,他坚持留下来,后来去了延安。为了拍摄八路军的战争场面,俞创硕则奔向太行山深处。他和徐肖冰就此分开。88年后,他们的作品又在摄影展中“相遇”。

这场展览以及由此引发的阅读兴趣,让我“认识”了更多战地记者。

1937年的11月、12月,华北各地和上海、杭州等地相继沦陷,日军进攻还在继续,台儿庄战役就此展开。俞创硕和同事日夜兼程,冒着炮火赶到激战正酣的徐州。那时候,徐州云集了许多中外记者,里面有俞创硕的老朋友、《大公报》的范长江,他也是沈钧儒的女婿,还有美国记者罗伯特·卡帕等,这些传奇的战地记者相遇在战争最激烈的地方。

为什么到前线去?

俞创硕历尽艰险,绕道武汉,好不容易将在五台山拍摄的八路军照片发回《良友》画报社。那期画报出了一期八路军特辑,中国人民第一次看到八路军英勇抗敌的勃勃英姿和辉煌战绩。这组照片也被其他报刊大量刊用,大大鼓舞了全民族的抗战热情,也给战争阴影中煎熬的百姓以慰藉。

江南人的底色有刚烈的一面。与他们同行的,还有在极度贫乏的条件下成长起来的近千人的摄影师队伍。这些人中近半战死、失踪、改行。但正如作家海飞在《追光者》中所说:正是他们,在前方战场无休无止的枪炮声里,引领我们看到世界真实模样的群体。

一场跨越五百年的文化共振 戴群

2025年的夏天,我穿梭在嘉兴的街巷与展馆之间,只为追寻一个名字“项元汴”和一座早已湮没在时光里的“天籁阁”。

这一年,是项元汴诞辰500周年。这座城市用一系列跨越时空的文化对话,让“一座天籁阁,半部中国书画史”的传奇,在当代重新奏响。

记忆始于6月底在嘉兴大学举办的第三届“天籁阁”文化交流活动。中国美术学院教授范景中的一句话,让我记忆深刻:“我们之所以能研究中国的绘画,应该感谢项元汴。如果没有天籁阁,一半中国书画史将黯然失色。”

6月30日,“天籁回响——项元汴诞辰500周年书画特展”正式开幕,涌动的人群让我感受到文化的强大引力。白发老者拿着放大镜细品《文徵明行书七言诗轴》,年轻学子在《陈淳松石图轴》前驻足。而我站在天籁铁琴复制品前,遥想当年项元汴于天籁阁中抚琴赏画的情景,“得铁琴一,上有‘天籁’字,因以名其阁”。一段风雅,穿越500年而来。

展览汇聚了16家文博单位的105件展品,其中不乏一级文物。这不仅是珍品的陈列,更是散落四海的天籁阁旧藏一次精神上的“归乡”。正如范景中所说,“代表了收藏的真谛,显示了收藏家的价值观,体现了在某种意义上对他们说的正统即我们说的文明价值的守护”。

项元汴可考的藏品达1400余件,涵盖460多位书画家,构建出中国书画的传承脉络。从天籁阁辐射出的文化磁场,曾使嘉兴成为明代江南的艺术交流中心。文徵明为他鉴画,仇英在阁中长居创作,董其昌更自年少时便受益于其开放珍藏的胸襟。

展厅内,《明项圣谟墨梅图轴》与《项元汴竹石图轴》比邻而挂。项元汴的绘画技艺经由子孙传承,形成了独具地域特色的嘉兴画派。他的收藏事业并非传奇,而是植根于家族深厚文化底蕴的必然。

7月的一场雅集,让我在瓶山公园的树影琴声中,切身感受“海内风雅之士,取道嘉禾必访元汴”的余韵。学者谈艺,琴音袅袅,古今文心在此刻悠然相通。

特展临近尾声时,我再次走入展厅。此时,少了些喧嚣,多了几分沉静。有父亲在《嘉兴府儒学义田记》拓片前给孩子讲解,有年轻人在《宋孝宗赵昚手诏卷》前凝神端详。同期发布的《嘉有群贤》《嘉兴书画文献集成》等研究成果,与眼前实物一起,勾勒出一幅丰满的嘉兴文化图谱。

某日,当我整理采访笔记时,窗外正飘着桂香。翻到一张在瓶山雅集上的照片:林荫叠翠,古韵盎然。项元汴以一生“收”尽天下珍品,而今天,人们正以另一种方式,让天籁阁的回响传向更远的地方。

这一刻的人文记忆,没有华丽辞藻,却有跨越500年的真诚。它让我明白,真正的传承从来不是复刻历史,而是让古老的精神在当代找到新的生长点。就像天籁阁的琴声,500年后,依然让我们听见,文明的声音。

冬日里的两场音乐之期 吴梦诗

2025年的初冬,我的生活里充满了音符。

我未曾系统地学过一件乐器,但当亲历两场截然不同的音乐会后,内心刻下了那样深的印记,至今震撼不已。

11月15日,为了纪念木心美术馆开馆十周年,一场独特的、名为“拾光见心”的庆典音乐会,在乌镇大剧院与大家见面了。

“拾光见心”,以“音乐”为线索串联起美术馆10年的特展经纬。

美术馆,如同木心先生当年设想的“一个一个的盒子”。尽管,他希望的莫扎特音乐被替换成了柏辽兹、柴可夫斯基、肖邦,但台下的我,顺着乐声和陈丹青先生幽默且不失文字之美的串词,认识了一个更木心的木心。

这场音乐会最触动我的时刻,是小提琴家何枢聪演奏的那段木心先生未曾示人的遗稿旋律,内敛而细腻。有人描述说:“就像木心的独白。”

后来,我才知道,2020年的一天,观众散尽,何枢聪独自在美术馆的展架间,看着橱窗里木心先生残破的手稿,没有编创,直接即兴拉了起来。如今,这独白郑重地奏响在属于他的十周年殿堂里。

紧随其后,作曲家高平在钢琴前坐下,奏响了《未题No.1》。

大多数人认识文学的木心、美术的木心,却不了解音乐的木心。他留下近40页的音乐手稿,从未示人。

2016年,高平先生受美术馆之托,将木心留下的音乐手稿首次整理、配上了五线谱。高平曾说:“木心的散文充满音乐性,木心的音乐则充满了散文性。”

木心像一座桥,连接着文学与音乐、东方与西方。而他的美术馆,十年间所做的,正是将这座桥不断延伸,不远万里迎来托尔斯泰、普希金、肖邦与贝多芬的灵魂切片。

正如木心好友巫鸿这样评价美术馆:“做得很精致、很细腻,和木心很相似。虽然它叫美术馆,英文‘Mu Xin Art Museum’,我觉得应该叫‘Arts’,就是复数,包括很多不同的艺术形式。”

次日,我又赶往了钱塘江畔的盐官古城。同样是冬夜,气质却迥然不同。

在潮城艺术中心,嘉兴大潮爱乐乐团的交响乐首演音乐会“潮起欢乐颂”裹挟着钱塘潮的沛然之气,奏响了贝多芬的《第九交响曲》,涌动着一种更为雄浑的、如朝霞一般的力量。

台上的将近四百位音乐家,多是初出茅庐的“90后”“00后”。我了解他们从四面八方聚集而来的缘分与偶然,要经历生活习惯等各种磨合的陌生与不易,以及他们为了让古典艺术走入寻常百姓家这个理想而放弃了什么。

某种程度上,从他们身上,我似乎看到了自己,关于生活、关于梦想的记忆与思考,也被重新拿起,又轻轻放下,让我对“人文”二字也有了更深的感知。人文,如一簇无形的,又无限的引力,它或许随音乐,或别的什么形式,从一个空间流入另一个空间,最终归为一种深刻的叙事,抵达沉浸其中的、每一个独一无二的“自己”。

当“文化候鸟”开始归巢 王佳欢

记者身份常让我错觉自己只是个冷静的旁观者。但2025年,有好几个瞬间,我清晰地感到,自己就是嘉兴文化肌理变化时,被触动的那根神经。

2025年9月,吴天明青年电影展在嘉兴举办,我好奇它会与这座城市产生怎样的化学反应。

影展期间,我看了《不会说话的水怪》——一部尚未完成后期制作的青年导演“首作”。银幕上的画面带着一种粗粝但生命力旺盛的质感,你能清晰地看到创作者急于表达的冲动和略显稚嫩的探索。映后,年轻的导演站在台上,有些拘谨地分享着拍摄时的窘迫与坚持,台下的观众,报以最真诚的提问与鼓励,那氛围,温暖而有力。

在536艺术空间,一场场“对话”在这里展开。几位业内的资深人士在台上你来我往,观点的碰撞交锋,让我感到一种奇妙的错位感——这样一场场关于电影的前沿探讨,正在我所生活的城市真实地发生着。

活动散场,我在门口寻找着可以采访的市民。很偶然,也很幸运,我遇到了一位资深的影迷。她非常高兴能在家门口看影展,说起自己和影友们为了看展、看片,必须奔波于沪杭等地时的情景,她用了一个词——“文化候鸟”。

“我们就跟‘文化候鸟’一样”,她说,哪里有粮食,就往哪里飞。

这四个字精准地揳入我心里。

我和我的爱人,何尝不是另一群“候鸟”。我们迷恋摇滚乐的现场,为了看一场心仪乐队的演出,奔赴上海、杭州是家常便饭。深夜演出散场,再开一两个小时的高速赶回家,只为不耽误第二天一早的上班。热爱是真,疲惫也是真。

但变化,也同样真真切切。

就在我参加电影展的536艺术空间,近两年陆陆续续请来了好几支我们喜欢的乐队。在家门口,当熟悉的旋律响起,我和爱人终于不用在曲终人散后匆匆赶路,可以吃一碗热腾腾的夜宵,然后从容回家。

2025年的11月,我和爱人并肩坐在海宁盐官潮城艺术中心的音乐厅里,等待大潮爱乐乐团首演奏响贝多芬的《第九交响曲》时,我更深刻地感受到嘉兴的变化。

如今的嘉兴,像一块原本有些板结的土地,被深耕、疏松,开始变得透气、肥沃。文化不再是需要远赴他乡才能获得的“奢侈品”,而是开始成为我们日常生活的一部分。

我想,一座城市的文化魅力,在于生活在这里的人们,是否能真实地感受到,自己的精神需求被看见、被尊重、被满足。在于我们这些曾经的“文化候鸟”,是否渐渐失去了迁徙的动力,因为此地,水草逐渐丰美。

2025年,作为一名记者,我记录了许多“大事件”。但作为一名嘉兴市民,真正沉淀在我记忆深处的,是这些微小而真切的改变。

聚焦平凡,微光成炬 黄智翀

傍晚,街道人流不息,他们行色匆匆与我擦肩而过,他们是这座城里平凡的人物。我们是否可以走进这些平凡人物的生活中,用镜头去记录这些“素人”们的生活故事,平凡何尝不是一种力量。每个小人物的故事,都会成为社会向上力量的源泉。

我们将镜头对准医院大厅的一处音乐角,七位退休老人组建的钢琴演奏志愿队,每天上午九点准时弹奏,他们说,有一次当《北风吹》的旋律响起,一位八旬的老人忘记了腿疾,在医院大厅翩翩起舞。

在桐乡老城区的深巷里,66岁的林柏根在家中手工制作西服,一针一线,数十年的铺子,剪开了旧时光,缝补不了时代的更迭。当机器轰鸣声渐渐盖过了缝纫机的嗒嗒声,当成衣工厂的流水线取代了裁缝铺的量身定做,像林柏根这样还在坚持传统手艺的裁缝越来越少。

2025年“我们的村晚”,我们记录了一场前途未知的演出。九版剧本,二十余次排练,无数次对台词的争论以及无数个在幕后默默付出的瞬间。他们因为热爱演出自发排练,节目最终并未登上舞台。我们记录这些默默努力的普通人,以热爱,致坚持。

当时间回到2016年的7月,数学教师夏英杰告别耕耘五年之久的讲台,坚定地背上吉他,奔赴美国进修音乐,去追逐那个在心底埋藏了十几年的音乐梦想。我们记录了一个关于追梦的故事,平凡人物“老夏”告诉我们:“放弃稳定的生活或许需要勇气,但更难的是,在认清现实的挑战后,依然愿意为心中的热爱全力以赴。”

2025年的夏天,这座城市的人们探讨最热烈的体育项目是“浙BA”。篮球馆内,振聋发聩的呐喊加油声,是球员与观众之间的一场双向奔赴,“浙BA”不只是一个篮球赛事,更是承载着家乡情怀的赛场。草根球员、平凡观众,我们将镜头聚焦球迷,他们用鼓劲和不离不弃,让赛场更为耀眼。继续守着这份热爱吧,这是属于你们夏天的“浙BA”独家记忆。

这些被镜头定格的平凡人物,没有惊天动地的壮举,当镜头一次次对准他们,我们看到的不仅是一个个鲜活的人物,更是社会向善向上的能量体。那些坚守与执着、勇敢与担当、善良与温暖,藏在每个平凡人的日常里,也藏在影像的每一帧里。

2025年,我们用心记录了一些平凡人、一段平凡事,像散落在人间的微光,看似微弱,却微光成炬。

水乡给我的三张名片 程子昂

我这个在新疆长大的孩子,对“江南”二字,曾有过无数辽远的想象。两年前来到嘉兴工作,这个想象才渐渐有了清晰的轮廓。因为工作关系,我去了附近的不少古镇,像乌镇、濮院、盐官。去得多了,发现它们看似相近,却各有各的性格,就像认识了几位不同的朋友。

濮院是我最先熟悉的。因为拍摄《大侠金庸》纪录片的缘故,我来这里的次数最多。镜头寻访侠影萍踪,常需一份幽寂的背景,濮院便慷慨地给予了。摄制组有时为了等一束恰到好处的光,能在廊下坐许久。这时我便常站在巷中,看一叶无人的扁舟系在岸边随波摇晃,什么都可以想,什么都可以不想。然而这静并非一成不变,时装周的灯光照亮过灰墙,电竞节的声浪,也会漫过赛场的边界。静和闹在这里相处得挺自然。濮院的好,或许就在于这份自在,它像一位宽厚的长者,任你在这里找到自己需要的那份节奏。

而后去的乌镇,则像走进了一个向世界敞开的大客厅。戏剧节期间,我举着相机穿梭,古旧的廊桥下、巷子口,冷不丁就能撞见一场表演,演员沉浸的神态,从那些飞翘的檐角下倾泻而出,有种时空错置的奇趣。记得采访戏剧大师尤金尼奥·巴尔巴时,他有句话让我印象很深,“走在乌镇,连街边的垃圾桶都做得精致考究,像一件融入风景的艺术品”。这大概就是乌镇的底色吧,在成为舞台之前,它首先是一座把美藏在每一个呼吸节拍里的生活小镇。而世界互联网大会来时,它又瞬间切换成另一重时空,白墙黛瓦里流淌着最前沿的数字信号,乌镇的魅力,大约就在这奇妙的融合里。

不久前去盐官古城拍摄,去之前,我只知“海宁潮”的盛名。想象是雷霆万钧的自然奇观,可真到了,却被另一种“潮”声吸引——音乐的潮。古城深处,藏着一座潮城艺术中心,近四百位音乐家演奏的交响乐回荡在音乐厅内。钱塘江的潮,是自然的节律;音乐厅里的潮,是人文的节律。它让我窥见,江南的肌理里,不仅流淌着温柔的水,也奔涌着不羁的力。

如今我便觉得这几个镇子,虽是近邻,脾气却大不相同。它们共用着一幅水墨画的底稿:一样的白墙黛瓦,一样的小桥流水。但这共同的底稿之下,是截然不同的灵魂。它们并非面目模糊的复制品,而是同一棵文化巨树上,向着日光伸展的不同枝丫,各自开出迥异的花。

作为一个异乡人,它们用自己的方式,一点点擦掉我初来时的陌生感,让我觉得,这片湿润的土地,似乎也可以慢慢走成一条熟悉的路了。